«Свежая газета» открывает забытые имена нашей литературы.

Прозаик-философ Сигизмунд Кржижановский… Лет тридцать назад мы практически ничего об этом писателе не знали, хотя он трудился на разных отечественных культурных поприщах в 1920–1940-е годы. В достаточно узких интеллигентских кругах он был известен тогда как переводчик-полиглот, историк театра, теоретик литературы, киносценарист. Но вот его проза терпеливо ждала своего трудного пути к читателю почти семьдесят лет. И какая проза! Изобилующая парадоксами, извивами фантазии, игрой с бытийными масштабами. Проза, заставляющая интенсивно размышлять.

Одним из достаточно острых человеческих желаний является, увы, тяга к обладанию вещным. В этих случаях высокое и вечное нередко безжалостно предается забвению, а примитивный захват вещного мира становится высшим смыслом. Разрастаясь, вещный мир может обретать зловещие очертания сверхугрозы самому бытию человека.

Эта проблема особую обостренность приобретает в современную эпоху. Технологические возможности сделали вещь отчужденной от ее непосредственного создателя. Результатом технического прогресса становится множащийся калейдоскоп рукотворных предметов. Поток вещей, подчиненный потребительским стандартам, стандартизирует и самого человека, порождая этикеточное мышление. Вещь становится изменчивой и легко сменяемой. И модульный принцип отношения к человеку, о чем писал еще в 1960-е годы американский футуролог Элвин Тоффлер, превращает человека тоже в разновидность вещи, которая интересна окружающим лишь в какой-то определенной узкой функции: «Мы применяем модульный принцип к человеческим отношениям. Тем самым мы создаем личность, подобную предметам одноразового использования: Модульного Человека».

Иллюстрация Вивьен Флэшер к рецензии на американское издание писателя в New York Times.

Сигизмунд Кржижановский одним из первых почувствовал опасность подобной экспансии. В этом отношении он был писателем, тонко и пророчески точно почувствовавшим противоречия эпохи, ведь экспансия вещного мира в начале ХХ века только еще набирала свои обороты.

Художественный мир С. Кржижановского населяют странные персонажи: чудаки, отшельники, созерцатели, собиратели раритетов, мудрецы. И коллекционируют они тоже странные и весьма причудливые вещи и явления: какой-нибудь «дымчатый бокал», всегда наполненный вином; загадочную тинктуру − пузырек с веществом, позволяющим раздвигать пространство; фантастические четки из белых шариков, которые оказываются глазами умерших метафизиков; таинственный пушкинский рисунок, оживающий на письменном столе пушкиниста…

А порой объектом собирательской страсти становятся и вовсе удивительные явления. Так, герой рассказа «Чудак», бредущий со своим неразлучным портфельчиком по полям сражений Первой мировой войны, изучает разные проявления человеческой боязни, «собирает» неповторимые лики страха. Другой персонаж («Собиратель щелей») занимается не менее странным делом: приручает разнообразные трещины безнадежно расколотого мира и одержим страстным желанием вернуть больной цивилизации чаемую целостность.

Кржижановский и Сталин. Иллюстрация Уорда О’Нила.

Путешествие героя, окруженного пестрой мозаикой вещей, происходит по маршруту, открывающему мерцающие в заповедных безднах сущего многие смыслы. Это путь от вещного к вещему и затем к вечному. Поначалу вещь, обладая той или иной утилитарной функцией, равна сама себе. Потом она, обнаруживая свою фантастическую «странность», необычность, загадочность, становится вещей вещью, то есть подает весть, сулит сверхъестественные и заманчивые возможности, предвещает небывалый поворот судьбы, обещает иной масштаб будущего существования. И когда человек воспользовался вещью в этой ее новой, необыкновенной функции и вступил на путь фантастических метаморфоз, тогда ему открываются сокровенные и вечные смыслы бытия.

Однако Кржижановский жил в трагическую эпоху многих сущностных подмен и торжества мнимых величин, и это не могло не отразиться на его новеллистических историях. Вещи очень часто ведут героя в губительный мир мнимостей. Так, темный тюбик, содержимое которого чудесным образом расширяет пространство, дает лишь иллюзорное, мнимое благополучие герою рассказа «Квадратурин»: ведь нельзя сохранить тайну увеличившейся жилплощади от общественного догляда (вдруг нагрянет жилкомиссия!), да и пустынная, как футбольное поле, комната теряет черты уюта, пусть и весьма убогого, в ней становится невозможно жить.

Мнимое благодеяние творит Старец, призывающий щели «умертвить свою плоть» и вернуть миру целостность, ведь в итоге гибнут люди в захлопнувшемся ущелье («Собиратель щелей»). Обнаруживают свою мнимость в той же новелле нарисованные часы, ведь по ним совершенно невозможно определить время, они только намекают на таинственные разрывы во времени, куда может «провалиться» человеческое чувство, искренний душевный порыв. Мнимой оказывается и радость, которую дарует никогда не оскудевающий дымчатый бокал, ибо он превращает своего обладателя в законченного алкоголика и губит его («Дымчатый бокал»).

Вещи могут нести на себе многовековое проклятье. В новелле «Тридцать сребреников» писатель скрупулезно «прослеживает» дальнейшую судьбу тех конкретных монет, которыми было оплачено предательство Иуды. Эти сребреники стали «странниками, не знающими успокоения». От нечистых денег, чей номинал – цена крови Христа, отказываются нищие, просящие подаяние и обычно небрезгливые к разным деньгам, от сребреников с презрением отворачиваются блудницы. Монеты, несущие печать страшного греха, множат несчастья, увеличивают пространство порока, рушат человеческие судьбы, сталкивают народы в катастрофических войнах.

В тетради героя новеллы «Чудак», взирающего на лица павших в бою и ищущего следы застывшего человеческого страха, одна из записей отличается наглядной броскостью кинематографической детали: «А вот рядом с одним из синих – брошенная второпях маска: обыкновенный противогаз системы Зелинского: эта выразительна. В серую кожу влипло два круглых широко растянутых плоских глаза; узкий мягкий хобот; с хобота свис безобразный, травянистого цвета короб. Никогда не пробовал представить себе – лицо Страха. Это помогло».

Предмет говорит больше самих людей, выступает квинтэссенцией всех искомых «чудаком» смыслов. Да и о смерти самого коллекционера выражений страха мы узнаем, наталкиваясь взглядом на кинематографически укрупненный предмет, который заполняет собой весь условный повествовательный кадр: «Шагах в сорока от землянки среди алых пятен мака – черный портфель с расшвырявшимися листками бумаги. Рядом с портфелем – человек, лицом в траву, локти острятся кверху, будто подняться хочет, а не поднимается. Подошел – тронул: труп. Да, он».

Вещи могут выйти из подчинения человеку, как это происходит в рассказе «Мишени наступают». Мишень – это материализованная фигура мнимости, мнимый солдат. Для прозаика характерен интерес к оппозиции: «оживление мертвого/омертвление живого». Мишени, изрешеченные пулями во время бесконечных учений, вдруг восстают против своих обидчиков – живых людей. Безответность мишеней вполне соотносима с безответностью живых людей, ставших «пушечным мясом» или простым приложением к артиллерийскому орудию. В самом деле, жизнь обрела в ХХ столетии черты всепоглощающего театра марионеток. Человека превратили в средство манипуляции, в послушный предмет, в примитивную «орудийную прислугу».

Система отношений человека и вещи рождает, по Кржижановскому, несколько вероятных моделей поведения. Можно подчинить вещь себе, и тогда созидаемый тобой предметный мир становится миниатюрным подобием Вселенной. Коллекционируя странности, можно придать этому миру чарующую таинственную глубину и неповторимость. Можно попытаться найти в самых обыкновенных вещах какое-то подобие души, как это, скажем, делают герои новеллы «Состязание певцов», вслушиваясь в переливчатые трели своих закипающих чайников. «Белый, высокогорлый, с чуть примятым левым боком чайник», по общему признанию, оказывается победителем на конкурсе кухонных «певцов» − другие чайники не смогли с ним сравняться в чистоте звука.

Однако тяга к обладанию вещами может парадоксально превратить увлекшегося обладателя в жалкого заложника, раба в царстве вещей, навсегда прикованного незримыми цепями к сундукам с несметными богатствами. Можно, конечно, построить и мир, абсолютно лишенный вещей, тотально отринув их от себя, объявив наличную предметную действительность принципиально непознаваемой («Катастрофа»), но тогда этот мир «безвещья» ужаснет своей космически-запредельной пустотой и сиротством.

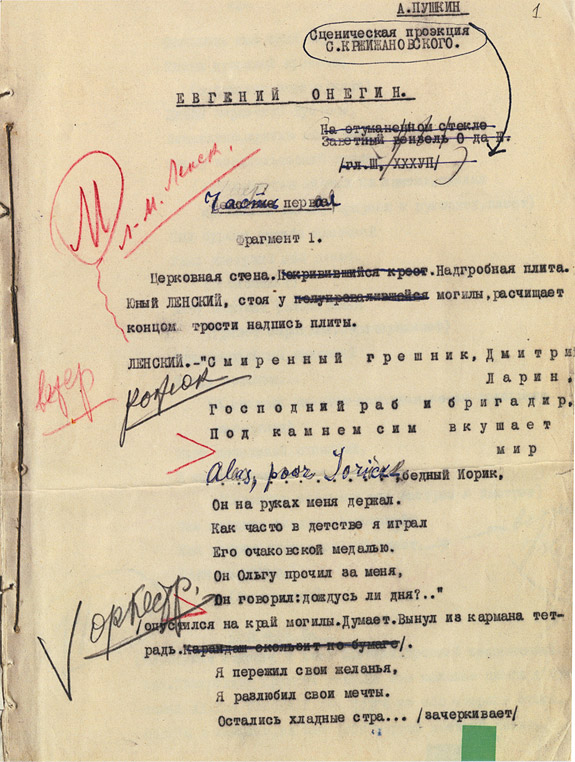

Кржижановский — автор инсценировки «Евгения Онегина» на музыку Прокофьева (1936).

Отношения человека и вещи приобретают позитивную содержательность лишь в том случае, когда самый ничтожный бытовой предмет при внимательном рассмотрении обнаруживает следы созидательной духовной и душевной работы своего обладателя, когда он не отторгает человека от других людей и многомерного мира Культуры, а, напротив, теснейшими нитями с ними связывает. Тогда такие отношения человека и вещи можно назвать воистину плодотворными. Не случайно Сигизмунд Кржижановский опредмечивает мельчайшие реалии писательского обихода – слова, фразы, цитаты, эпиграфы, заглавия, даже буквы. Все это тоже своеобразные «вещи», выступающие в руках вдохновенного творца теми необходимыми «кирпичиками», из которых складывается концептуально продуманное и целостное здание литературного произведения.

Сергей Голубков

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы СамГУ.

Опубликовано в издании «Культура. Свежая газета» № 3(70) за 2015 год