Сергей Голубков разбирает новый роман Михаила Веллера «Бомж».

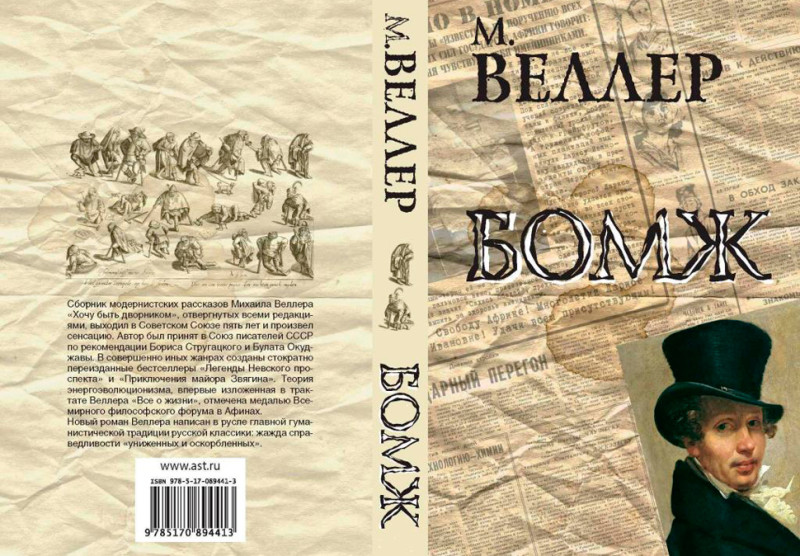

У меня в руках только что опубликованный роман Михаила Веллера «Бомж» *. Автора представлять не надо: он известен и своими романами, и публицистикой, и построенной на забавном анекдоте новеллистикой, и страстными радиовыступлениями. Слово «бомж», вынесенное на обложку книги, тоже не требует дополнительных пояснений: оно сегодня, увы, на слуху и имеет вполне конкретную семантику. Тем не менее, разговор об этой книге заставляет вспомнить некоторые страницы истории отечественной литературы, ведь в романе описано явление, имеющее не только историческую, но и литературную «родословную».

У литературы достаточно много социокультурных функций. Одна из них – диагностическая. Вглядываясь в современное ему общество, писатель задумывается над проблемами социальной анатомии и физиологии, пытаясь, подобно врачу, поставить диагноз. Порой этот диагноз касается отдельного социального явления, а порой затрагивает и всю общественную систему. В 1830-е годы в Западной Европе появился «физиологический очерк», была написана целая библиотека нравоописательных произведений, посвященных бытовым подробностям жизни низших слоев городского населения: «Физиология Парижа», «Физиология буржуа», «Физиология лавочника»… Фактически стало формироваться целое литературное направление.

В России в 1845 году вышел двумя выпусками знаменитый сборник «Физиология Петербурга», составленный Н. Некрасовым и ставший своеобразным манифестом натуральной школы. «Физиологические очерки» разворачивали читателя в сторону тех, мимо кого он равнодушно проходил, кого совершенно не замечал. Анатом изучает строение, а физиолог исследует процессы, протекающие в организме, порой процессы малозаметные, но не теряющие от этого свою значимость. Потому и шла речь не о социальной анатомии, а именно о социальной физиологии.

А в 1890-е годы в русскую литературу стремительным буревестником влетел М. Горький, получив уже к концу этого десятилетия подлинно всероссийскую славу. Широкую известность литератору принесли так называемые «босяцкие» рассказы. Молодой писатель фактически открыл российского босяка как социальное явление, как психологический тип.

Казалось бы, а что тут было новым? Разве, в самом деле, всех этих нищих, забулдыг, бродяг, попрошаек совсем не было раньше? В любую эпоху и в любом обществе есть свое «дно». Его формируют психически неустойчивые, а то и ущербные люди, маргиналы, жертвы своеволия сильных мира сего, неудачники, спившиеся, опустившиеся и растерявшие последнее горемыки. Но в 1890-е годы, в условиях лихорадочной и поспешной капитализации России, этого «дна» стало непропорционально много, обвальная люмпенизация охватила самые разные слои усложнявшейся социальной структуры тогдашней империи.

Горький, зорко подметив это, поставил в центр читательского внимания «босяков», «зимогоров», «галахов», «бывших людей» (как их только в разных местах не называли!), разглядел в них еще теплящиеся живые души, увидел пронзительные локальные драмы и трагедии человеческого сиротства. А через несколько лет нравы ночлежки, подсмотренные труппой Московского драматического театра в закоулках страшного Хитрова рынка, предстали во всей своей беспощадной обнаженности на сцене – премьера спектакля по горьковской пьесе «На дне» произвела шоковое впечатление. Это была настоящая социальная шоковая терапия.

И вот на новом рубеже столетий многострадальная Россия делает еще один исторический круг – и снова перед нами скачкообразная, временами стихийная капитализация со всеми ее взлетами, падениями и отталкивающими гримасами. И снова разрастающееся социальное дно, куда неотвратимо погружаются новые жертвы радикальных социальных перемен − люди разного положения, разного возраста, разных профессий, разного темперамента. И снова, как и раньше, изменившаяся социальная реальность неотвратимо формирует вполне естественный запрос эпохи – запрос на писателя, не только готового, но и способного отобразить «физиологию» современного городского «дна».

На этот запрос отвечает Михаил Веллер новой книгой «Бомж».

Писателем избран самый закономерный для сочинения в духе «физиологического очерка» принцип – последовательное, почти «фотографическое» описание повседневного существования бомжа, озабоченного решением самых элементарных житейских задач (достать воды и еды, одежонки, обзавестись каким-нибудь подобием туалетной бумаги).

Книга написана от первого лица. Сам бомж, в прошлом коммерсант, когда-то уважительно именовавшийся Евгением Олеговичем, а ныне имеющий прозвище Пирамида, занимается своим жизнеописанием. При этом он желчный иронист, искренне удивляющийся порой поистине страшным переменам: «Процесс вымирания народа незаметен до полной непонятности. Словно их средь бела дня аисты уносят и прячут в капусте навсегда».

У бомжа своя городская топография, свое жизненное пространство, в котором есть доминанты, знаковые ориентиры. Так, главка «Закрома родины» посвящена описанию тех мусорных баков, в которых приходится современному босяку ежедневно рыться: «Помойка – колыбель человечества и могила его собственности. Как любая могила, она дает пищу новой жизни. Вот и мои мусорные баки».

Жизнь сводит нашего героя с разными людьми. У них нет имен, фамилий. Они фигурируют на страницах книги под прозвищами. В этих прозвищах с лапидарностью эмблемы отпечаталась та часть прежней персональной биографии каждого, когда все они были еще очень разными. Белинский – бывший учитель литературы. Кандида – в прошлом кандидат технических наук. Боксер, Доктор, Диссидент, он же Седой… Прозвища, прозвища… Но все это бледные следы прежней жизни. Нынешнее маргинальное существование безжалостно уравняло этих людей, сделало их фактически единой горьковской «босой командой».

Однако центральный герой романа Веллера ставит под сомнение горьковское словосочетание «бывшие люди»: «Вот этого обманом выписали из квартиры. Вот эту выгнали дети. Вот этот вообще с детства детдомовский. Этот залетел по дуре на зону, а потом нигде не хотели брать на работу. А этот был блатным, но спился, опустился, а может, ему все потроха отбили в ментовке, а может, и кореша, и теперь он доживает остаток, ждет спокойно конца. Но общее у всех одно. Сломанные люди. Но не бывшие, нет! Может здесь, на воле, когда опускаться уже некуда и бояться нечего, истинная сущность в человеке и проявляется. На изломе-то оно все нутро виднее, кто из чего сделан».

Товарищи Пирамиды по несчастью имеют тягу к сотворению некоего апологетического мифа о себе, к вольному присочинению своей былой биографии. Это, пожалуй, единственный способ для современного босяка убедить самого себя и окружающих в том, что «аз есмь», а не мнимая величина, не безликий фантом: «Когда человек – никто, ему нужно сознавать себя кем-то, чтобы он мог вообще существовать. Держаться на поверхности жизни. Иначе букашка утонет. И чтоб не утонуть, букашка строит под собой, под поверхностью воды, никому не видное основание».

Так же, как и горьковские типы, герои Веллера склонны к философствованиям, пространным рассуждениям. Центральный герой-повествователь переиначивает знаменитые начальные строки «Анны Карениной». У Толстого было: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В романе Веллера: «Все счастливые люди счастливы по-разному, все несчастные несчастны одинаково». За этими словами стоит выстраданное героем горькое осознание страшной уравнивающей всех мрачной силы социального «дна». «И постепенно эти донные частички делаются серенькими и одинаковыми. А были очень разными и каждая опускалась сюда из своего слоя и своим витиеватым путем – но вел путь вниз. То есть болтались по-разному, но утонули одинаково».

Герой-повествователь пронзительно чувствует свое сиротство, свою бездомность из-за душной обволакивающей современное общество пелены тотальной лжи, ведь дом как понятие – это не только предметные, физические координаты, но и духовные скрепы.

Писатель вводит главу «Сумасшедший доктор» о человеке, изначально не верящем ни в одну из официальных версий случившегося за последние годы. Речь доктора, беседующего с Пирамидой, вдруг сбивается на обличительный тон, в его словах звучат нотки веллеровской публицистики: «Это я к тому, братан, что когда ты никому не веришь, а не веришь потому, что знаешь твердо – нельзя им верить – вот тогда ты лишаешься очень даже главного. Ты лишаешься дома внутри себя самого. Можно быть псом бездомным, крысой помойной, но если есть внутри тебя твой дом, в твоем уме и душе одновременно, ты всегда остаешься человеком, братан».

Так переплетаются в повествовании бытовое и бытийное. Заземленно-бытовые подробности повседневного существования и неожиданно возвышенные разговоры о смысле бытия. В романе М. Веллера есть что-то от драматургии М. Горького, от его «идеологического театра». Персонажи горьковских пьес, как известно, появляются на подмостках отнюдь не только для того, чтобы поучаствовать в конкретных сценических событиях. Горьковские герои вступают в сценическое пространство, чтобы напрямую высказаться перед зрительным залом, поделиться своим принципиальным толкованием высоких бытийных вопросов, сформулировать свое, если хотите, философское кредо. В конце концов, вызвать нас, зрителей и читателей, на оживленный разговор, втянуть в дискуссию.

Сергей Голубков

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы СамГУ.

* Веллер, Михаил. Бомж: роман. – М.: АСТ, 2015. – 224 с.

Опубликовано в издании «Культура. Свежая газета» № 8 (75) за 2015 год