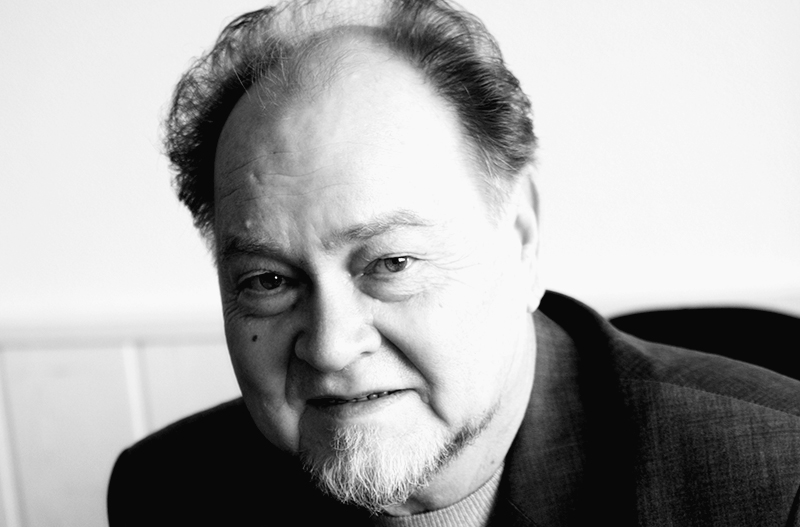

Беседа о времени, поколении и культуре с профессором Самарского университета ВЛАДИМИРОМ КОНЕВЫМ, которому исполняется 80 лет, его коллеги и ученика ЮРИЯ РАЗИНОВА.

Ю. Р.: Владимир Александрович! Начну я с вопроса, который имеет прямое отношение к предстоящему событию – вашему юбилею. Восемьдесят лет – это немалый срок даже для философов, которые известны своим долголетием: Демокрит прожил 109 лет, Диоген – 90, Кант – 80. Вы дожили до кантовского возраста и выглядите явно свежее Канта! Находите ли вы какую-то связь между феноменом долгожительства и образом мыслей? Или все дело в «хороших» генах?

В. К.: Я думаю, все дело в генах. Образ мыслей, возможно, тоже влияет, потому что никто не знает точно, от чего люди стареют и от чего люди теряют жизненную энергию. Возможно, что размышления уводят человека от стрессов, а всякая стрессовая ситуация тратит жизненную энергию быстрее.

– Можно ли в таком случае считать мышление неким сбоем в программе той генетической предопределенности, которую образ мыслей нарушает?

– Если мы будем говорить о том, что образ мыслей влияет на генетику, то мы совершим революцию в биологии! (смеется)

– Я считаю, что есть два рода заблуждений: до сорока лет думать, что все еще впереди, а после сорока лет думать, что все уже позади. Избавившись от первого заблуждения, человек впадает во второе. А как менялось ваше ощущение времени?

– Однажды, лет двадцать тому назад, я проходил тест на определение психологического возраста. Там были вопросы, связанные с тем, на что человек больше ориентирован – на прошлое или будущее, что сделано, что предполагается сделать. Тогда мне было около шестидесяти, и большинство моих ответов было связано с будущим. Согласно этому тесту мой возраст оказался сорок с небольшим.

– То есть вы находились в той половине возраста, когда все еще впереди!

– Да-да! Я и сейчас планирую, хотя и делаю это осторожно. В своей жизни я больше настраивал себя на то, что нужно сделать, нежели рассуждал о том, что я сделал. Может быть, это связано с памятью. Я быстро…

– …забываете свое прошлое?

– Да. Я забываю книжки, которые прочитал; тексты, которые написал. В памяти сохраняются некоторые идеи из прочитанных книг, но не сохраняется ход мысли. Я, наверное, больше ориентирован на то, что меня ожидает в будущем, чем на то, что было в прошлом.

– Можно ли сказать, что прочитанный ранее текст вы читаете в некотором смысле заново?

– Это точно! В силу профессиональных обязанностей я вынужден каждый год какие-то тексты перечитывать. Никогда не полагаюсь на память. Я его либо пролистываю, либо читаю заново…

– Можно сказать, что вы читаете текст a resentiori – от настоящего?

– Я действительно больше ресентивист, чем человек, у которого жизнь расписана на этапы.

– Принято считать, что с возрастом человек все больше погружается в прошлое, заполняет прошлым свое настоящее, более того, воспоминания о прошлом становятся его будущим. Происходит сужение и регрессия жизненной перспективы, в то время как человек по природе существо «перспективное» (Ф. Ницше), или «проективное» (Ж.-П. Сартр). Как вы относитесь к старческому сужению жизненной перспективы, даже если оно вас лично не затрагивает? Можно ли его избежать? И если можно, то как?

– Я думаю, что нет какого-то общего рецепта. Я не ухожу в прошлое, хотя это не значит, что ностальгия никогда не появляется. Как-то мне очень захотелось побывать в поселке под Курганом, где я жил во время войны. Я нашел свой дом, школу, но ощущение детства, «когда деревья были большими», было нарушено изменением пространственного восприятия. Может быть, это причина, по которой не всегда хочется возвращаться в прошлое: возвращаясь в место прошлого, не возвращаешься в состояние, которое у тебя было в прошлом. Поэтому, если составлять гипотетическую инструкцию для людей, которые начинают тосковать о прошлом, то я бы посоветовал вернуться в то место, так как нельзя вернуться во время, и тогда будет видно это различие между настоящим и прошлым.

– Но это же литературный «архетип» – «по отеческим местам»…

– Верно. Я думаю, что это единственный рецепт избавить себя от ностальгии.

– Соцопросы показывают, что современный молодой человек как никогда ощущает отсутствие жизненной перспективы. На «кризис взросления» накладывается некая линия общественного развития, я бы сказал, колея, из которой молодой человек хочет выбраться, но не знает, как. Можно ли эту ситуацию охарактеризовать как «усталость» культуры или цивилизации в том смысле, в каком ранний Гегель, описывая атмосферу духовной апатии периода позднего эллинизма, употребил выражение «усталость духа»?

– Думаю, есть различие между моим поколением и поколением современных студентов, у которого жизнь куда разнообразней. Наша жизнь была ограничена как в плане вещей, так и возможностей действия, и поэтому наше поколение больше строило планы на будущее. При этом была жестко задана жизненная перспектива: школа, вуз, работа… У современного человека более широкий горизонт. Может быть, поэтому он больше смотрит на жизнь, которая его окружает, чем на жизнь, которая его ожидает.

– Это состояние, когда человек точно знает, что его ждет завтра, когда будущее стало настоящим. И настоящее вполне устраивает, только вот жаль будущего…

– А теперь относительно «усталости культуры». Ты затрагиваешь самую злободневную для меня тему. Действительно, происходит кардинальный разворот той культуры, в которой мы находимся – европейской культуры. Является ли это результатом усталости? Вряд ли. Это результат того, что появляются совсем другие перспективы действия человека, на которые старая культура с ее ценностными установками ответить не может.

– В этом контексте уместно вспомнить оттепель. Кроме того, что в начале 60-х вам 23, что само по себе чревато легкостью бытия, это еще и определенная эпоха. Для меня советская оттепель стилистически мало чем отличается от того, что происходило в 60-е на Западе. Я имею в виду не столько политический аспект, сколько то, что можно было бы назвать отеплением форм жизни, когда пробуждается вкус к жизни. И в этом смысле «оттепель» – это очень удачное слово. Оттепель – это советский вариант 60-х? А так называемый конец оттепели – не столько пресловутое «закручивание гаек», сколько завершение большого стиля?

– Мне очень симпатично то, что ты сейчас сказал, потому что это время мы обычно связываем с поколением так называемых «шестидесятников», которые положили начало изменениям в нашей стране. Но никто никогда не применял термин «шестидесятники» к поколению западных интеллектуалов. Между тем 60-е – это годы зарождения целого направления в философии. Это Фуко, Деррида, Делез, Бодрийяр, Эко…

Во-первых, это связано с тем, что в 60-е в жизнь вошло поколение, которое начало смотреть совсем не так, как смотрело поколение войны. Во-вторых, это время заставило по-другому выстраивать перспективу своей и общественной жизни. Военное время ставило человека в жесткие условия. Уже не было тех отношений, которые бы однозначно определяли поведение человека.

Май 68-го стал концом диктатуры истеблишмента, который диктовал окружающим правила поведения. Человек почувствовал себя свободным – и там, и здесь. У нас свобода была связана с ослаблением идеологического контроля, у них – с освобождением от дисциплины устоявшегося общества. Это была культура, державшая человека в состоянии контроля, долга и подчинения. Но возникла ситуация, когда человек сам начал определять свои действия, и поэтому должна была появиться новая культура (постмодернизм). Первым проявлением этого стало исчезновение единого стиля.

– В то же время был и некий общий стиль, позволяющий проводить параллели между Парижем и Москвой.

– Складывается общий стиль действия, поведения и мысли, но возникает разнообразие в оформлении мыслей и действий. Ведь что такое постмодернизм? Смешение стилей. До 60-х каждая школа в искусстве жестко следила за тем, чтобы соблюдался определенный стиль в чисто формальном значении. Шестидесятые – это время свободного самовыражения человека в искусстве, которое потом получает философское обоснование в идее значимости различия самого по себе, а также события самого по себе.

После оттепели заморозки пошли. Но суть-то более глубокая: люди начали ощущать себя свободными.

– Одним из проявлений свободы и вместе с тем вкуса к жизни в 60-е были джаз, соул, ритм-блюз, рок-н-ролл. Вы, насколько я знаю, слушаете классическую музыку, и мне трудно представить, как бы вы отжигали твист на танцполе. В то же время целое поколение «шестидесятников» увлекалось этими направлениями. Почему они прошли мимо вас?

– У меня с музыкой тяжелые отношения. Музыкального образования нет, и музыка закрыта для восприятия. Почему волна джаза и рок-н-ролла прошла мимо? Возможно, это связано с отсутствием восприятия музыкального ритма как некой формы, в которой являет себя мир. Хотя, конечно, у меня есть свои симпатии в музыке.

– Помимо оппозиции «высокое – низкое», в культуре всегда существовала другая оппозиция – «живое – мертвое». В некотором смысле она перпендикулярна первой и долгое время ютилась на маргиналиях европейской культуры. Однако в ХХ веке произошла инверсия, когда она выдвинулась на передний план и вытеснила на края оппозицию «высокое – низкое». «Высокое» искусство стало восприниматься как отжившее, а то, что считалось ее «низким» модусом, переформатировалось в «живое». Современный артхаус – показательный пример маргинализации так называемого «высокого» искусства. Является ли этот поворот для вас значимым? И можно ли его рассматривать как симптом все той же «усталости культуры»? Я имею в виду ситуацию, которую Олег Каравайчук охарактеризовал как деградацию творчества в «вытворяние». И тогда джаз – это форма культурного протеста против засилья омертвелого «высокого».

– Если говорить о моих музыкальных симпатиях, то это Шнитке, Шостакович, Прокофьев. Джаз – это не моя музыка. Что касается разделения «живой» и «мертвой» культур, то я согласен с тем, что есть слой в культуре, который, сохраняя классические достижения, в то же время не вызывает переживания, не действует на сознание. Но это тот слой, которому люди доверяют. И есть культура, которая, непосредственно воздействуя на человека, живет с человеком. Это то, что сейчас называется «современным искусством», которое непонятно к чему отнести в жанровом смысле. Я думаю, что для человека, который живет в культуре, вполне естественно стремиться знать как классику, так и современность. Важно, чтобы это имело для него смысл.

– Существует феномен «стариковского ворчания», одним из проявлений которого является убеждение в том, что каждое последующее поколение хуже предыдущего. Студенты это часто слышат от преподавателей. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя»… Один советский математик говорил, что его отец был умнее его, а дед был умнее отца. Как вы относитесь к таким утверждениям?

– Конечно, нынешнее поколение студентов резко отличается от предыдущего. Даже не моего – вашего. Когда я приходил на лекции в 80-е и даже 90-е годы, я не чувствовал различия между собой и студентами: это было поколение книг, текстов. А вот следующее поколение – поколение сетей и гаджетов – для меня оказалось чужим. Я называю книги, имена – студенты их не знают. Более того, они даже желания не имеют посмотреть или прочитать. Это хуже или нет? Я думаю, не лучше и не хуже. Просто другое время наступило. На смену галактике Гутенберга пришла галактика Цукерберга. Вот это поколение другим образом организует свое сознание. Язык этого сознания пока не разработан. Культура на основе этого языка находится в стадии формирования. Когда она сформируется, все будет нормально.

Опубликовано в «Свежей газете. Культуре», № 9 (117), 2017, Май