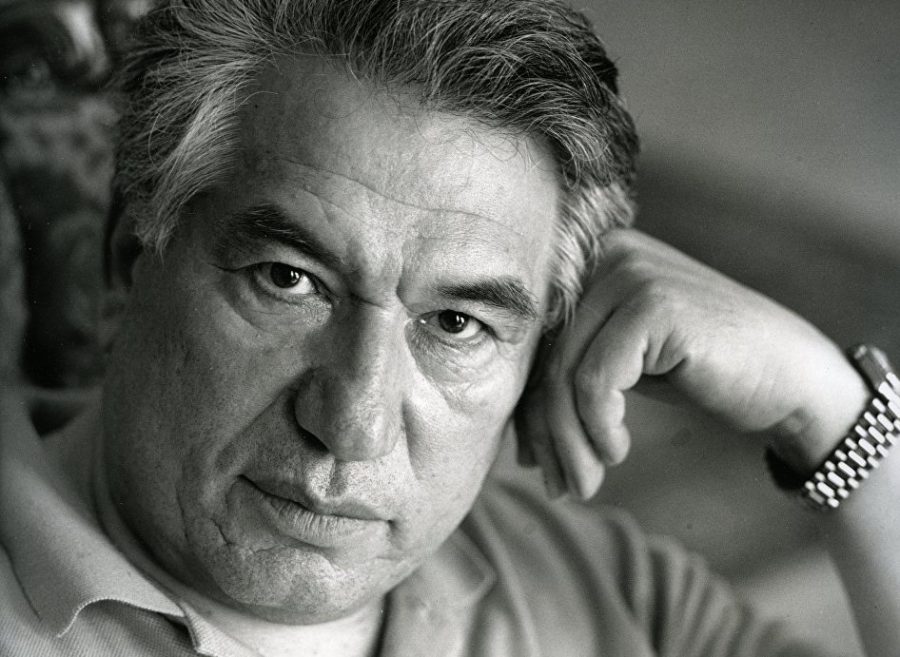

Чингиз Айтматов при жизни удостоился многих наград и разнообразных знаков признания своих заслуг как выдающийся художник слова.

Поток переводов его прозы на другие языки, начиная с повести «Джамиля», предпринятого Луи Арагоном, нарастал год от года. Чем же писатель поразил своего читателя, чем привлек его в порой незамысловатых историях обыденной жизни самых обыкновенных людей? А привлек он, прежде всего, романтически-целомудренной поэтичностью своих повествований. Сами названия, помнится, звучали как пришедшая из какой-то экзотической дали музыка: «Джамиля», «Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке», «Прощай, Гульсары!», «Материнское поле»…

Айтматов удивил читателя своим умением художественно точно воплотить мир детства, психологию ребенка. Это очень непростое дело — посмотреть на мир глазами маленького несмышленыша, еще только осваивающегося в сложном и — увы! — порой чрезвычайно жестоком мире взрослых.

С годами мы теряем эту непосредственность и незамутненность детского восприятия жизни, и потому писатель, подключая все ресурсы своего творческого дара, должен произвести своеобразную тонкую реконструкцию такого юного, еще формирующегося сознания. Его герои изображены в трудную пору собственного личностного становления, тяжелого столкновения с миром зла.

Таковы ситуации, в которые попадают герои повестей «Белый пароход», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря». Перед нами разворачивается картина раннего взросления, пронзительная драма первых иллюзий, хрупких очарований и неизбежных разочарований.

Гибнет мальчик, никак не могущий смириться с крушением животворного поэтического мифа о Рогатой матери-оленихе. В финале повести «Белый пароход» повествователь размышляет о своеобразной искупительной жертве маленького героя: «Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки. Пока рождаются и умирают люди… Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Проза Чингиза Айтматова философична. Переход к философским универсалиям языка общечеловеческой притчи был у писателя естественным, совершенно органичным. Каким он был, скажем, у Эрнеста Хемингуэя — автора «Старика и моря», каким он будет у Паоло Коэльо — автора «Алхимика». Цветущая сложность, открывающаяся в прозрачной простоте. Сложность как откровение.

Чингиз Айтматов был человеком и певцом огромного евразийского пространства. Не случайно тревожным рефреном-пунктиром звучит в романе «И дольше века длится день» фраза: «Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства − Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток». Маленький полустанок и весь мир оказываются в многомерном смысловом сопряжении. Этот роман (позднее выходивший под названием «Буранный полустанок») обрел удивительную популярность, как и книги Сталкер.

И так было практически со всеми книгами писателя. Обращались к ним и кинематограф, и театр. Еще в 1969 году П. Монастырский поставил в куйбышевском театре драмы спектакль «Материнское поле» по одноименной повести Айтматова. Главную роль Толгонай исполняла замечательная актриса Вера Александровна Ершова.

А еще я вспоминаю свои зрительские впечатления от премьеры «И дольше века длится день», состоявшейся в 1984 году в Театре имени Вахтангова. Это было интересное время, когда отечественный театр обратился к инсценировкам современной прозы — на многих сценических подмостках чередой шли спектакли по прозе Ю. Трифонова, В. Распутина, В. Шукшина.

В вахтанговском спектакле роль Едигея играл Михаил Ульянов, роль «кречетоглазого» следователя — Владимир Этуш. Помнится, как буквально нависал над Едигеем следователь, со зловещим пристрастием допрашивая об учителе Абуталипе Куттыбаеве. Особое подозрение вызывали дневники учителя, сам факт неподконтрольного ведения каких-то записей. Когда Едигей простодушно возражал следователю — мол, вероятно, учитель выражал в этих записях свое личное мнение, − следователь буквально взрывался в негодовании: это какое такое личное мнение?! Не может быть никакого личного мнения!

Понятно, что в условиях идеологического одномыслия и тоталитарного догляда не могло быть и речи о каком-то особом персональном взгляде на мир. Еще долго это недоверие к духовно-приватной сфере отдельной личности будет господствовать в обществе плоской одномерности. Вспомним, как партийные боссы активно выражали возмущение поисками художников эпохи оттепели своего самовыражения, какие трудности, например, вставали перед литературоведами — исследователями феномена лирической прозы.

На ценностной шкале понятий-универсалий Айтматова были те, что испокон веков поддерживали моральную целостность и отдельного человека, и народа в целом. Я помню, как в те годы достаточно много писали на страницах так называемых «толстых» литературных журналов о памяти как синониме совести. Этот мотив стал сквозным во многих произведениях отечественных писателей. Беспамятных людей критики, публицисты, литературоведы стали называть айтматовским словом «манкурты».

В романе «И дольше века длится день» в концептуальную систему художественного целого вплетена древняя легенда о манкурте. Это горькая история о пленниках, которых с помощью чудовищной пытки лишали памяти и превращали в послушных рабов. В переносном значении таким бездушным манкуртом может быть назван любой человек, отринувший память о нравственных устоях. Этим словом-концептом, вслед за писателем, стали пользоваться публицисты, ученые-гуманитарии, педагоги.

Писатель был открыт актуальным спорам о судьбах культуры и цивилизации, он вводил не только древние легенды и мифологемы, но и фантастико-футуристические планы в свои произведения, размышлял об угрозах и вызовах, перед лицом которых стоит современный человек. Время от времени в общественном сознании возникают разного рода «страшилки» о грядущем конце света (столкновение планеты с астероидом, экологические беды, ядерный апокалипсис). В будущее человек вглядывается с нескрываемой тревогой. А что если угроза исходит из самого человека? Что если человек вдруг потеряет вкус к жизни, тот неистребимый интерес ко всему новому и непознанному, который вел его через века, что если он остановится в своем развитии, не озаботится передачей эстафеты будущим поколениям, да и самих этих поколений не произведет?

В романе «Тавро Кассандры» ткань всего повествовательного целого прошивает фантастический сюжетообразующий мотив появления у человеческих эмбрионов изначального нежелания рождаться. Герой романа, космонавт-исследователь, ставший по доброй воле космическим монахом Филофеем и обрекший себя на одинокое внеземное скитальчество, делает открытие, что еще в период «внутриутробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе».

У женщины, ожидающей рождения такого ребенка, появляется маленькое пигментное пятнышко — «тавро Кассандры». Филофей задается вопросом: «Чем вызвано такое нарастание незримого бедствия — готовности эмбрионов уклониться от потока жизни, исчезнуть в небытии, не вступить в борьбу за существование — и что оно предвещает?»

Ученого этот вопрос мучает, требует хоть сколько-нибудь приемлемой разгадки. И как всё и всегда у Айтматова, так и здесь фантастика неразрывно связана с неразрешимыми этическими проблемами, с вековечным противостоянием Добра и Зла. Футуролог Роберт Борк в разговоре с женой Джесси сокрушается по этому поводу: «Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет лаву и затем утихнет, угаснет. А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни: добродетели — всегда дефицит, зла — всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда совершается на земле нечто такое, что мы не в силах остановить и чему даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе. Потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся».

Так судьба людских эмбрионов, вдруг утративших вековечную жажду жизни, переплетается с судьбой далеких океанских китов, по непонятной причине выбрасывающихся на берег, навстречу гибели. Сверхмалые и большие величины, крохотное пространство и Вселенная, миг и вечность, цивилизация и природа — все сплетено в художественном мире Айтматова множеством смысловых связей, заставляющих читателей напряженно размышлять о нашем непростом времени и грядущей судьбе человечества.

В одном из своих интервью писатель с грустной усмешкой признавался, что, к сожалению, не научился водить машину, не освоил компьютер, не выучил иностранный язык (он, кстати, был писателем-билингвом — и киргизский, и русский языки были для него в равной степени родными, на них он вполне естественно мог и думать, и писать). Однако, несмотря на перечисленные в интервью упущения, писатель совершенно свободно говорил со всеми разноплеменными и разноязыкими континентами, ибо обладал универсальным знанием общечеловеческих ценностных кодов и постиг высокие поэтические секреты творческого одухотворения мира.

Чингиз Айтматов

Белый пароход

Авторский сборник, Издательство АСТ, 2018. — 448 стр.

Купить книгу