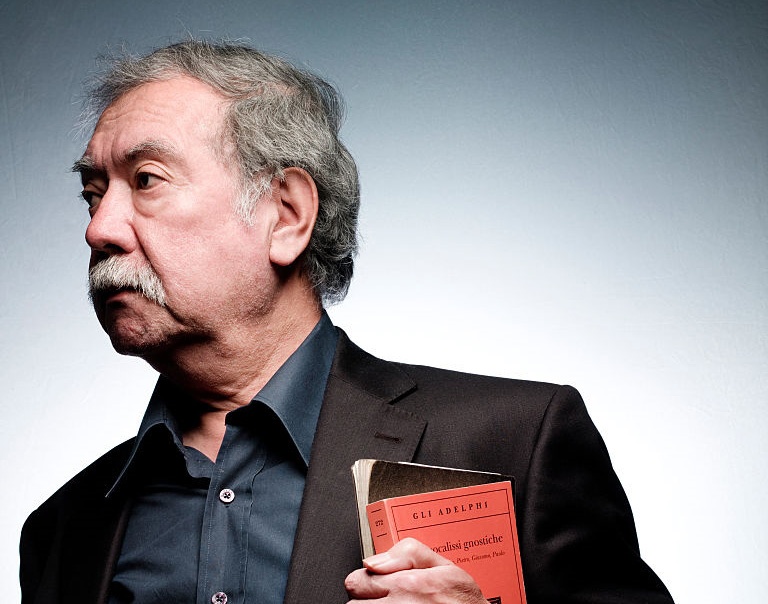

Фильм «Три кроны для матроса», чилийского режиссера Рауля Руиса, будет представлен в галерея «Виктория» уже во вторник, 14 марта. А пока, в качестве разогрева, интервью мастера сюрреализма, любезно предоставленные Самкульту журналом «Сеанс».

Парижская жизнь меня сильно раздражала. Вагнер однажды сказал: «Ничего серьезного в Париже сделать нельзя». И я говорил себе: Вагнер прав. Но поскольку я не немец, мне было нелегко последовать его совету. Для тех, кто хочет все держать под контролем, Париж, да и любая латинская страна — место неподходящее.

Меня, как и всех людей «третьего мира», приводит в экстаз техника. Во Франции же принято ждать чуда перед камерой. По мне так если натура вас не устраивает, ее надо менять. Даже если смена освещения ничем не оправдана, рискнуть стоит.

Когда я работал на французском телевидении, меня страшно удивляли две вещи. Операторы, подобно всем операторам мира, злоупотребляют крупными планами. Они гоняют камеру во всех направлениях и все время требуют немного ускорить темп. С другой стороны, они очень долго и усердно выстраивают первый кадр. Не понимаю, зачем — ведь в любом случае его приходится вырезать при монтаже. Восемьдесят процентов усилий во французском кино тратится впустую на споры о том, как разместить объекты в кадре: стоять ли персонажу чуть левее, подвинуть ли бутылку пива ближе! Если это так невероятно важно, стоило бы сразу снимать с двух камер одновременно.

Я был и остаюсь чуточку неореалистом. Я всегда считал своим долгом поставить камеру так, чтобы ее взгляд совпал с взглядом простого зрителя. У меня всегда была склонность делать эпизодические пла ны, предоставлять, как говорит ся, слово природе. Пуританизм в кино опасен: он может привести к сухости. Когда кинематографисты «новой волны» на ча ли играть в постановщиков, они превратились в эстетствующих декораторов.

Кинематографическое повествование находится в плену одного недоразумения: режиссеры слишком много думают о том, как расположить факты и склеить эпизоды — это, прежде всего, французская болезнь. Во французском кино очень много значения придают тому, куда положить галстук, как опустить или приподнять руку — то есть проблеме монтажных переходов. Кажется, что таким образом можно добиться ощущения единства фильма. Но ведь по том материал все равно режут, а значит, о каком единстве может идти речь?

Необходимо освободиться от навязчивой идеи монтажных переходов. Я очень хорошо представляю, как монтажер и режиссер спорят часами, пытаясь выбрать наилучший вариант склейки — но ведь прекрасный переход привносит элемент фальши! Не знаю, правда ли это, но один друг рассказывал мне, как работают американские монтажеры: они просто считают появляющиеся планы и даже не смотрят в кадр. Им говорят: посмотрите, здесь голова в одной позиции, а в следующем плане — в другой, они же отвечают, что это совсем не важно.

Когда я учился в кинематографической школе, нам говорили, что хорошие истории всегда строятся одинаково: конфликт возникает из противостояния главного героя и его антагониста. Также говорят, что в грамотно сделанном фильме действием управляет протагонист, а в плохо сделанном фильме действие управляет протагонистом. Итак, хорошо выстроенная история, — это Томас Манн, у которого все сюжетные линии сплетены и завершены. На противоположном фланге, вероятно, окажутся Золя или Кафка. В этой гармоничной картине мира, на мой взгляд, есть некий трагизм.

В мексиканских мелодрамах, имевших огромный успех, нет ни малейшей логики в переходах от одной ситуации к другой — и какое от этого получаешь удовольствие! Например, персонаж попадает на празднество и ввязывается в переделку; в результате всех участников хватает полиция. Ты думаешь, что это история о человеке, угодившем в ловушку, но ничего подобного. На следующий день он выпивает с приятелем, и начинается какая-то другая линия. Несмотря ни на что, это действует. Мне кажется, что даже Хичкок не брезговал такими приемами.

Делаешь дубль и говоришь: «режьте!», хотя в действительности фильм должен был бы продолжаться бесконечно. Переделываешь другой план и говоришь: «режьте!» — и сцепляешь намертво два разноприродных живых объекта, каждый из которых до этого жил своей жизнью. Такой «ляп» довольно просто выявить: достаточно дать дублю продлиться чуть больше, чем обычно, и зрители спрашивают, что происходит, почему режиссер не отрезал лишние полминуты. Мы покорно их отрезаем и сразу чувствуем, что допустили ошибку. Про фес сора из киношкол станут тупо повторять, что фильм плохо смонтирован, так как они полагают, что у каждого кадра есть «точка падения», которая дает возможность резать план в строго определенном месте. Но именно эту «точку падения» стоит продлить — не стоит слушаться этих хищников киноиндустрии. Такое ощущение, что мыслители, рассуждающие о длительности в кино, никогда не держали в руках пленку и не знают, что целлулоид сделан из лошадиных костей.

Мы ошибаемся, когда пытаемся навязать какие-то законы кинематографу. Интересы кино — в другом. Я часто задаю себе вопрос: получился ли тот или иной сюжет благодаря соблюдению нормативных приемов сюжетосложения, позволяющих сочинить вымышленную историю, или, напротив, возник где-то на периферии? Как бы там ни было, я хорошо помню о том, что в великих голливудских фильмах мне чаще нравились «ляпы», чем сюжет. Мне кажется, я не один такой.

Я пытаюсь избежать кадрирования. Кадрирование означает неизбежное присутствие оператора, что не всегда хорошо. Только во Франции я видел операторов, которые при съемке интервью заняты тем, что пытаются уравновесить объекты в кадре так, как если бы это была картина. В кино образ выходит за пределы кадра, он обладает центробежной силой.

В американском методе монтажа безупречная непрерывность достигается путем «невидимой спайки» — фильмы получаются плавные и пустые, как автомагистрали в полночь. Французский метод театрален: много времени тратится на смену ракурса, поэтому несколько кадров из каждого фрагмента ритуально вырезается на монтажном столе. Русский метод предполагает автономность каждого фрагмента и утверждает, что каждый монтажный кусок — это отдельный фильм. В этом случае для создания эффекта непрерывности кадры не вырезаются, но, наоборот, добавляются, чтобы напомнить зрителю о том, что произошло в предыдущем фрагменте.

Когда я принимаюсь за работу над фильмом, я не знаю, что из этого выйдет: пьеса, текст, инсталляция или государственный переворот.

Зрителя нужно заставить поверить в то, что картина, которую он начинает смотреть, банальна и проста. Публика устраивается в креслах поудобнее и внезапно получает нечто прямо противоположное своим ожиданиям. Конечно, некоторые вещи могут восприниматься как ошибки, но на самом деле это ошибки, допущенные специально. Хичкок с этим постоянно играет. В «Птицах» есть персонажи, которые совершенно не реагируют на стаи птиц, захватывающих город.

Сюрреализм повседневной жизни — вот что меня по-настоящему заводит! В своих фильмах я сознательно избегаю объяснений, ограничиваясь показом определенной манеры поведения. Например, двое сидят в кабаке и что-то оживленно обсуждают: вдруг один хватает бутылку и разбивает ее о голову со беседника; разговор, как ни в чем не бы вало, начинается вновь, а через какое-то время мизансцена с бутылкой повторяется. Мне важно дать понять, что диалог этих двух людей не имеет ничего общего с тем фактом, что один бьет другого бутылкой по голове.

Чаще обращайтесь к старым фильмам — в них вы найдете потрясающие технические приемы и сценические решения, которые были слишком поспешно отброшены кинематографом. «Новая волна» была в этом смысле катастрофой. Во Франции исчезли почти все специалисты, умевшие образцово выстроить кадр. Режиссеры должны не только смотреть фильмы, но и страстно изучать бывшие в употреблении марли, сетки, фильтры…

Нет ничего приятнее, чем взять какое-то общее место и переосмыслить его. Однажды меня спросили: «Как вы смеете использовать зеркала после Кокто?» Я же думаю, многое, что вышло из моды, — к примеру, сюрреалистические приемы, можно с успехом использовать, как и старые камеры.

Работая над «Городом пиратов», мы применили способ съемки, который Мурнау назвал «меланхолическим рассветом». Снимали все с одной точки — сначала на заре, в момент восхода солнца, затем при наступлении сумерек. При наложении кадров друг на друга изображение приобретает печальный романтический флер, как на картинах Фридриха.

Моя мечта — снять растительного «Фауста», с персонажами-растениями. Растения, как и люди, враждуют, ненавидят и убивают друг друга. Они совершают деяния поистине шекспировского размаха, чтобы оградить свои права, ареал обитания; затевают целые войны с целью защитить себя и своих детей. Это мог бы быть и триллер, и волшебная сказка, именно поэтому я подумал о «Фаусте», ведь там есть и чудесные исчезновения, и существа, которые возникают мгновенно, как грибы, а в перемещениях растений к свету есть нечто дьявольское. Такой фильм позволяет играть в чудеса на основе строгого натурализма и еще обыграть некоторые идеи Гете и Гумбольдта о растениях. Правда, я не знаю, как обстоит у таких необычных актеров дело с дисциплиной: возможно, у них есть дурная привычка вылезать из кадра.

Я полагаю, что мир был создан как шутка — с этой точки зрения нет ничего серьезнее шуток. Каждый раз, когда рождается какая-нибудь убийственная теория, она появляется как шутка и только потом превращается в осязаемую реальность. Словно в шутку, некоторые говорят: «Бог существует» — и люди начинают верить в его существование, так возникает религия, и тут-то все начинается. А кто-нибудь другой заявляет: «Мы все равны», и изобретается нечто красивое, именуемое коммунизмом. Хотя идея, что исток любого явления заключен в шутке, меня не слишком веселит. Все эти соображения, наверное, не имеют значения для обыденной жизни, но в моих фильмах они часто действуют.

В чилийской культуре мне дороже всего страстная любовь к бессмыслице. Мы совсем не увлекаемся игрой слов, тогда как аргентинцы, подобно французам, от нее без ума. У чилийцев почти вольтеровское отношение к фантастическому: мы в него, если можно так выразиться, не верим или, по крайней мере, сохраняем по отношению к нему определенную дистанцию — или верим, но не позволяем себе им очаровываться.

В Латинской Америке наблюдается стремление множить энциклопедии, ибо там царит идея Суммы. Энциклопедисты Центральной Америки — почти современники французов — появились в конце XVIII века. Все это люди, которые разделяют одну цель: говорить о культуре как о совокупности данных, хранящихся в библиотеке. Суть этой культуры — в стремлении тасовать науки и сведения, устанавливать ассоциативные связи — иногда извращенные, иногда гениальные — между элементами, которые не имеют между собой ничего общего. Именно поэтому во Франции принято поругивать шаблонное латиноамериканское мышление и местных интеллектуалов, которые, рассуждая о теории относительности, начинают с Сервантеса, а заканчивают цитатой из Бретона.

Нагромождать цитаты, пока все не взорвется, — барочный прием. Во Франции очень трудно объяснить, что так называемое барокко — это способ экономить, а не тратить. Не надо смешивать барокко с рококо, куда вернее сравнение с каким-нибудь южным ресторанчиком, хозяин которого с целью иметь больше клиентов арендует небольшое пространство, куда каждый вечер набивается толпа гостей.

В моих фильмах есть игра — игра ума, игра слов. Проблема риторики для меня очень важна. По-настоящему интересоваться риторикой я стал только в Европе, по причинам вполне практического свойства. Иммигрантов, которые приехали до меня, как Ионеско, также интересовала скрытая бессмыслица риторики, ее абсурд. Газеты врут! Ничему нельзя верить! С другой стороны, некоторые риторические формулы соответствуют реальному положению вещей, оставаясь при этом риторическими. Например, автомобиль — это вещь, которую производят в Европе, и символ роскоши. Что бы ни говорили, связь между реальностью и риторикой очень крепка.

Наша проблема — это отсутствие веры, своеобразная негативная мифология. В Чили я знавал людей, которые не верили в реальность полета на Луну. Они говорили: это выдумка американского империализма. Некоторые отрицают существование китов, хотя их ловят и едят. На меня, как на любого чилийца, сильнейшее впечатление производит тот факт, что мифы и риторические жесты — даже когда они забавны, даже когда они представляются забавными тем людям, которые их придумывают и совершенствуют, — неразрывно связаны с обыденной жизнью. Я хорошо помню слова Хорхе Луиса Борхеса об испытанном им шоке, когда он узнал, что хорошо знакомые ему люди, которые были у него частыми гостями, называются «леваками» и многократно описаны в книгах.

Чилийцы не отличаются особой чувствительностью. Они скрывают чувства и пытаются отрицать само их существование. Один друг сказал мне: «Чилийцы никогда не влюбляются, потому что стыдятся этого». Нам всегда не по себе. Мы раздражительны. Это нечто вроде национальной болезни: на все чувства, включая гнев, мы смотрим косо. В Латинской Америке снимают много мелодрам, но ходят на них только женщины. Мужчины смотрят тайком. Показать чувство прямо — значит убить его. Быть может, это не совсем верно, но мне кажется, что и в кино действует тот же закон.

Я никогда не верил в объективное существование человеческого тела. Как любой добрый чилиец, я верю, что тело — это мусорный бак, к которому приставили голову. Это мешок с нечистотами. Я очень ува жаю нечистоты! Меня долго забавлял «про то пластический Адам», воплощающий представление о мире как о гигантском человеческом теле, внутри которого живут люди, и старина Гул ли вер: подобные персонажи всегда приводят меня в восторг. Но индивидуальное тело с его садомазохистскими проблемами сразу заставляет меня думать об импорте/экспорте, колониализме, экономике, потреблении и прочих не слишком приятных вещах.

Фильм как английский парк — удовольствие не в том, чтобы после прогулки вернуться обратно в замок, а в том, чтобы заблудиться.

Меня очень интересуют классические функции мозга: восприятие, память, воображение, сознание. В кино такими проблемами уже давно перестали заниматься, говорят все больше о «публике» и о «точном попадании». Снова эти хищники! Знать, что делает с человеком кино и что делается в кино — вот вопрос, которым почти никто не задается. Лучший способ интерпретировать фильм — увидеть его во сне. Работа, которую человек производит во сне, эквивалентна работе над мизансценой.

Я больше размышляю о вещах, оторванных от кино как классической дисциплины. Когда я работаю над какой-нибудь концепцией, то сам не знаю, будет ли это пьеса, фильм, текст, инсталляция или государственный переворот (пусть хоть удар молнии). Это любопытно, ведь сейчас очень популярны теории об искусствах чистых и нечистых, причем кино попадает в категорию нечистых — а следовательно, не считается подлинным искусством. Кино, некогда сумевшее, невзирая на свою нечистоту, найти собственную специфику, все больше и больше отрывается от самого себя и включается в игру чуждых ему, посторонних искусств, лишенных объекта, плоти, тела, даже нечистот! И сам человек становятся чем-то неустойчивым. В виртуальных образах — этих имитациях импульсов мозга, — нет ничего соблазнительного.

Возникает впечатление, будто кому-то пришло в голову, что у кино должна быть история, следовательно, время от времени нужно что-то менять, двигаясь в придуманном направлении. Так, долгое время господствовала идея, что надо стремиться ко все большей реалистичности, и все этому следовали: техники, лаборатории, где создавались новые кинопленки, режиссеры. Кончилось это крайним натурализмом. Потом в какой-то момент история кино прекратилась, и мне кажется, что сейчас это становится очевидным для всех. Это означает, что надо делать кино, а не пытаться войти в его историю с какой-нибудьновой идеей, которая добавит что-то к тому представлению, какое о кино имели прежде.

Картина, даже в непрочном обществе, не может быть опасной. Я отказываюсь в это верить. Даже социалистическое общество, которому угрожают и внешние, и внутренние враги, само по себе настолько слабое, что должно бояться не только любого протеста, но и любого разнообразия.

Тысячи отснятых кадров и километры переведенной пленки превращают тебя чуть ли не Цезаря: множество разбитых машин. Телевизионные фильмы с этой точки зрения особенно показательны. В этих послеполуденных фильмах или романах с продолжением, как правило, затянутых, меня тяготит мертвое время.

Орсон Уэллс однажды задал следующий вопрос: «Зачем же так усердно трудиться, если все, что мы делаем — это фабрикуем чужие грезы?» Он был оптимистом и полагал, что индустрия может грезить. Принять его постулат — значит спутать с мечтами расчетливую, жаждущую прибыли мифоманию.

Старое голливудское изречение гласит, что фильм можно считать успешным, когда зритель отождествляет себя с героем. Я же считаю, что в любой достойной внимания картине следует отождествлять себя с самим фильмом — со всеми его ландшафтами, предметами и персонажами.

На фильмы нужно смотреть так, как романтики смотрели на руины: с определенной долей ностальгии. Потому что любой фильм — даже фильм Копполы — всегда незавершен. Фильм должен быть похож на английский парк: удовольствие не в том, чтобы, совершив небольшой променад, вернуться обратно в замок и оборонять его от варваров, а в том, чтобы заблудиться.

Кино — это механическое зеркало, обладающее памятью. Отражает ли оно эпоху Меровингов или де Голля — его Нарцисс остается неизменным. Поражаешься, сколько существует способов войти в него! Тот, кто смотрит и делает кино, всегда будет ограничен этим кривым зеркалом, способным не только навязать свой узкий взгляд, но и смертельно отравить. Все рассуждают о кино как об искусстве трансфигурации и фотогеничности, но сильнее всего в нем энергия разрушения. Кино показывает все на одном плане, на одной линии и в конечном итоге убивает то, к чему прикасается. Кино — это уплощение реального мира. Поначалу приходишь в экстаз от его способности осознать это, однако очень быстро убеждаешься в том, что она трагична.