Кто видел туфельку? Но не ту, которую потеряла Золушка. Обычную инфузорию, пожирательницу сенного бульона. Крошечную живую туфельку.

Смотришь в микроскоп – вроде все просто у нее. Талия появилась. Голодает? Нет, рожает. В отличие от нас у туфельки поясница делается все тоньше, сводится к тонкой, как ниточка, пережабинке. Раз – и поделилась! И вот их уже две! А вот свернулась крошечным шариком, завертелась и замерла. Упокой, Господи, инфузорийную душу!

На вид всё просто. А ведь там внутри – целый мир. Что в таком крошечном тельце, в две-три десятых миллиметра? Перечислю не для нашего с вами самообразования, а просто во украшение текста. Перечень звучит торжественно и громко. Позвякивает, как ордена на парадном мундире Брежнева. Экзоплазма, пелликула, эндоплазма, инфрацилиатура, посткинетодесмальные фибриллы, филаменты, трихоцисты, экструсомы, вакуоли…

Кто слышал «Любовь поэта»? Мелкие туфельки шестнадцати песен. Правда, от номера к номеру микроскопическая ножка подрастает. Вначале любовь – нераспустившиеся почки. Сейчас они полопаются, из них родится тоска, томление… Это Im wunderschoenen Monat Mai – так у Гейне (в переводе А. Аргамакова – «В сиянье теплых майских дней»). Любовь быстро разрастается. Вот она уже размером с Кёльнский собор. Интересно, а куда девается открутившаяся в танце смерти инфузория? Съедает, наверное, крошечная рыбка какая-нибудь? Любовь поэта разрастается, как мост через Кёльн. Грозное вращение умирающей (в последней песне) любви требует какого-то непредставимо огромного гроба. Двенадцать великанов приходят хоронить.

Не скоро добредем до конца шумановского цикла. Музыки на двадцать минут. Студентам-германистам однажды полгода материал излагала. Поэтический текст, вокальная мелодия, фортепианная партия, а сколько мельчайших «музыкальных органов» внутри каждой песни! Вместо какой-то неизвестной инфрацилиатуры и посткинетодесмальных фибрилл – так же непонятные немузыкантам большие септимы с разрешением, предыкты, отклонения, доминантсептаккорды…

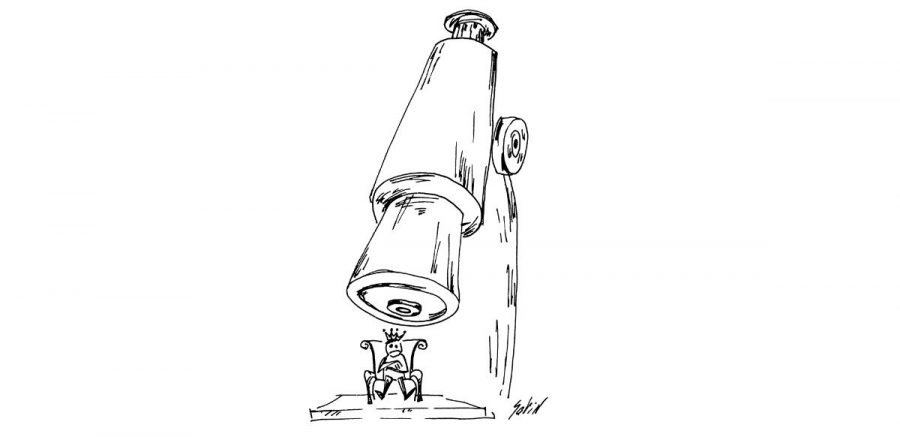

Не будем особо в них вглядываться – пусть себе звенят. Правда, без микроскопа все же не обойтись. Возьмем его – самый что ни на есть музыковедческий инструмент, – рассматривать будем. Взяв микроскоп, сразу отбросим шелуху переводного русского текста. У Гейне речь совсем не о том. Музыка постоянно соотносится со словом. Соотношение слова и звука прозрачно и призрачно. Поэтическое слово проваливается в первобытную тьму невербализуемого. С музыкальной «подсветкой» поэтические смыслы отбрасывают колоссальную темную тень.

Начинается песня ни к чему не относящимся созвучием. Сначала – в верхнем голосе фортепианной партии – до-диез. Принято с тоники начинать. Однако до-диез тут никакого отношения к тонике вроде не имеет. Бас – ре – вступает чуть позже в большую септиму. В большую септиму начинать не принято. Странное, экспрессионистское начало. Режущий ухо диссонанс. Вне тоники, вне тональности. В тумане из чего-то полузнакомого – из рейнских волн, судя по всему, – вырастает обрывок мелодии. Уж не финал ли Семнадцатой сонаты Бетховена в туманной тьме нащупывается слухом? Тональность только другая.

Зачем композитору тональность? А нам, если у нас нет абсолютного слуха, она зачем?

Не могу не заметить. Многие наивно считают: абсолютный слух – это у музыканта какое-то особо хорошее качество. Люкс. На самом деле это просто свойство, не гарантирующее особой музыкальности, артистизма, профессиональных успехов. Просто умение сразу определить высоту звука. Что это – фа или соль? Удобно, конечно, но не обязательно.

Так зачем композитору тональность? Это как знак, которым композитор косвенно указывает на содержание. Как свет, направленный на сцену музыкального произведения. Ре мажор – золотисто-радостный. До мажор – неприязненно-белый. Фа мажор – нежный утренний. До минор – героический. До-диез минор – трагический.

Лирический герой «Месяца мая» блуждает в своих двадцати шести тактах в волнах цветного тумана. В фортепианном вступлении намечается не то до-диез минор, не то ре минор. Или си минор. Потом вступление подводит к началу вокальной партии. Подводит сначала мотивом, со времен барокко играющим роль восклицания. Потом знаком вопроса. Энергичный размашистый барочный музыкальный жест тут же завершается печальным и неопределенным романтическим. Мотивчик повесил головку. Забрел в фа-диез минор.

Сплошной туман, неясность. Можно оказаться в двух-трех тональностях. Даже и в четырех. Ничего, сейчас вступит голос, он наведет порядок.

Голос вступает. С того же до-диеза. На вопрос, заданный роялем, вокальная строчка отвечает. Мелодия вокальной строчки как-то ловко изворачивается и оказывается в ля мажоре. Понятно, роль фортепиано здесь – природа, атмосфера, неясные ароматы, будущее, неразличимое в тумане возможностей. Природа многозначна и туманна. Романтический герой вступает в это море туманов с самонадеянным оптимизмом. Сейчас она ему покажет, эта природа! Поставит на место! Тюкнет носом об асфальт, мало не покажется! Но и до асфальта еще далеко.

Вокальная партия – зеркальное обращение фортепианной. А ось симметрии – до-диез. А поле битвы – душа человеческая. Так что, до-диез – душа? То, на чем держится кантовский категорический императив? Звездное небо и нравственный закон?