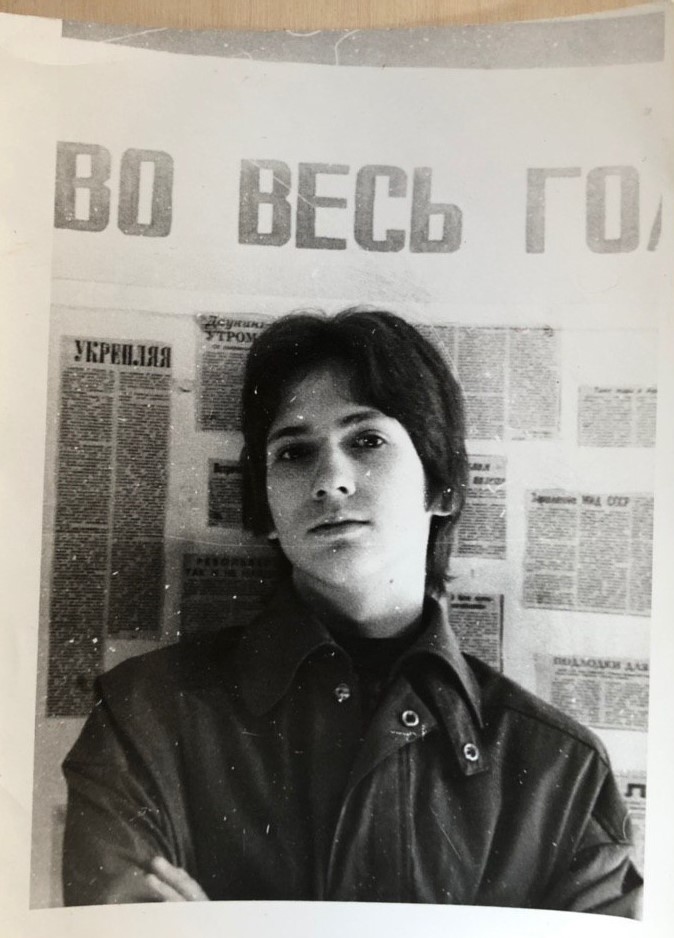

Интервью «Свежая газета. Культура».

Если кто и может сказать о себе «я самарский», так это Илья Сульдин. В Самаре он родился, в Самаре живет.

Его Самара — это исторический центр города. Он эту Самару отлично знает и очень любит. Но город это не только архитектурная среда. Это еще и люди. Даже так: город — это главным образом люди.

— Где она, Илья, начинается, ваша Самара?

— На Степана Разина. Между Некрасовской и Льва Толстого. Там жили мои бабушка Ирина Николаевна и дедушка Сергей Степанович. А мы жили с ними. Бабушка была уже очень больна. Ее контузило на войне, в 45-м, и в мое время она плохо ходила. А занималась тем, что писала стихи, рисовала и на Новый год или в дни рождения дарила мне и моим братьям альбомы с этими стихами и рисунками. А дедушка был радиолюбитель очень продвинутый. А еще коллекционировал репродукции художников, и у нас до сих хранится несколько десятков его альбомов. Тогда же было очень много интересных журналов, которые выходили в цвете, — «Огонек», «Работница«…Вот из этих журналов дед и вырезал репродукции. И это была самая разная живопись. Посвященная Владимиру Ильичу Ленину в том числе. Лениниану я в меньшей степени запомнил, а все остальное помню очень хорошо.

— А профессионально они чем занимались?

— Бабушка — пианистка, но на войне ей пришлось стать радистом, а когда четыре года морзянку бьешь, пальцы напрочь теряют необходимую исполнителю гибкость. Поэтому работала бабушка библиотекарем в музыкальной школе. Я бывал у нее в этой школе. На Льва Толстого. Лет, наверное, пять мне было. А дед работал на радиозаводе, который и сейчас есть на Хлебной площади. Дед и в войну был радистом. Он полный кавалер ордена Отечественной войны, дошел до Берлина, и даже дальше — до Магдебурга. И в 43-м был личным радистом Георгия Константиновича Жукова. Ездил за Жуковым на своем Студебеккере.

— А вот эта вот жизнь на Степана Разина. Тогдашняя. Это ведь нечто совершенно особенное, как я понимаю?

— Я-то считаю, что это и есть Самара. Вот такая вот жизнь. И в ней несколько важных моментов, которые сейчас утрачены, по-моему, полностью. И прежде всего, это, конечно, лодки. В моем детстве лодки были в каждом дворе, я даже деревянные помню. Помню как их стаскивают к воде на каких-то тележках. Все эти улицы, которые вдоль Волги, они же все жили от реки. Всегда. И даже в мое время. Другой была социальная, экономическая, культурная жизнь; среда городская была во многом другой — уже появилась набережная, но связь с рекой была, и она была гораздо теснее, чем сейчас. Люди жили Волгой. И, конечно же, дворами. А что значит жить дворами? А то, что мы, дети, всем двором бегаем-играем, а потом идем, например, обедать к Анне Павловне Феоктистовой. Она заведовала отделом «Ткани» в универмаге «Юность».

— Большой по тем временам человек.

— Не то слово. И вот мы идем к ней обедать. Или к Дружининым. Или к Писаревым. Видите? Я все фамилии помню. А помню я их потому, что жизнь была такая…довольно тесная. Да даже и не двором жили, а кварталом. В один детсад ходили, в одну школу. Тесный и достаточно непритязательный быт. Но очень было зелено. Сады всюду. В нашем дворе был сад, который не принадлежал никому, и там росли вишни, с десяток, наверное, уже немножко одичалые. И таких садов, точнее, палисадников, в городе было много. И очень много в них было сирени. И в каждом дворе обязательно сараи. Это все есть и сейчас, но сейчас вот эта вот ткань, она рассыпается, к сожалению. Тот наш квартал снесен уже практически полностью, а то, что осталось, уже довольно сильно маргинализировано. Нельзя сказать, что во времена моего детства все были сильно добродетельные. Разная публика, конечно, была. Самого разного социального происхождения. Хотя род занятий зачастую довольно мутный. Но жили душа в душу. Рядом с той же Анной Павловной жили пьющие люди, но при этом соседями они были прекрасными. Вообще двор очень дружный был, все любили друг друга. Картинка, конечно, идиллическая немножко получается…

— «Но все осветит, все, что было, исправит память»?

— Я не думаю, что сорок лет как-то сильно расфокусировали оптику. Нет, именно так все и было.

— Но вот вы подросток. Вы и ваши дворовые товарищи. А ведь это достаточно опасный возраст.

-Подростком я уже жил на Фрунзе. Где, собственно, и сейчас живет мама. И некая криминальность там, конечно, была. Но даже не в подростковом возрасте, а в в младшей школе. Ну, скажем, класса до третьего мы все не очень любили появляться на углу Куйбышева и Ленинградской, потому что туда ходили ребята из Первой школы мелочь стрелять. Первая считалась самой хулиганской в Самарском районе, и зимой на этом углу с тебя могли и шапку сбить. Но к четвертому классу у тебя заводились друзья практически во всех школах района, в Первой в том числе. И как-то это все сходило на нет. Самарский район, он ведь маленький, и все так или иначе знают друг друга.

— 26 школа, французская, это ваш выбор или выбор родителей?

-Бабушка хотела, чтобы я там учился. Ну и мне самому было интересно. Я, конечно, побаивался того, что со второго класса иностранный язык. Но то, что я все-таки в 26-ю пошел — это, конечно, один из важнейших, поворотных, моментов моей жизни.

— Но почему французский? Английский ведь и тогда был языком куда более притягательным. Почему 26-ая, а не 11-ая? Тоже в общем-то рядом.

— Тогда это были блатные заведения, и 11-ая, и 120-ая. Туда невозможно было попасть. А во французском, да, не было никакого смысла. Английский — это язык международного общения, немецкий — это ГДР, где в принципе любой советский человек мог побывать при большом желании. А что такое французский? Латынь по сути. Ну то есть к старшим классам возникла какая-то перспектива попасть во Францию. Но до 84-го Париж для нас был все равно, что Древний Рим. Мы понимали, что он существует, но не более того. Я потом в Париже буду бывать множество раз, и буду его знать более-менее. Но в 84-м это было не представимо. У нас из «француженок» в Париже была одна-единственная, и была она там один-единственный раз. Монастырская ее фамилия. Звали Валентина Давыдовна. Прекрасная женщина, и, думаю, понятно, почему она была в Париже.

— Супруга главного режиссера драматического театра.

— Петра Львовича, да. И то, что ей удалось своими глазами увидеть Париж, это было для нашей школы просто достижением каким-то. Поэтому никакого блата в 26-й не было, и учились там обычные дети. Хотя в плане преподавателей школа была как раз необычная, поскольку многие из них пришли в 26-ю из Суворовского училища, что было неподалеку. В здании, которое когда-то принадлежало Самарскому реальному училищу.

— Ну, да, французский же был в Суворовском.

-Помните фильм «Офицеры»? Там этот мальчик, Ваня, суворовец, он же по-французски говорит. А ему лет, наверное, десять. Суворовские военные училища создавались по образцу кадетских. Это была стопроцентная калька. И когда самарское расформировали, педагоги перешли к нам. У нас даже учебники для внеклассного чтения были со штампами Суворовского училища. А учили мы французский очень интенсивно. Но как мертвый язык. Хотя потом пригодилось.

— А вот эта ваша фраза о поворотном моменте. Можно ее развернуть?

— Ну как? Я франкофил, и я в этой школе познакомился с людьми, с которыми до сих пор общаюсь. И это была очень хорошая школа. И школа жизни тоже. У меня там было много всякого разного опыта, достаточно серьезного и почти трагического И вообще это такой пласт… Роман можно написать. И не один. Тем более, что у меня в школе была и общественная жизнь довольно бодрая. Я был председателем совета дружины, секретарем комитета комсомола, потом меня из комсомола очень весело исключали… Всякое было.

-За что? Исключали. Хиппизм?

— Нет, как ни странно. Кстати, и хиппизма даже уже не было. Я уже был в какой -то другой немножко фазе. Интересовался новой музыкой. А исключение — это такая чисто перестроечная, связанная с идеологией история. За слоган пропесочили. «Только членам комсомола продается Кока-Кола!»

— Учителя. Вы упомянули Монастырскую. Можно еще хотя бы несколько имен тех, кому особо признателен.

-Ой, да таких много. Практически обо всех с теплотой вспоминаю. Даже о тех, с кем конфликтовал — с годами все это по-другому оценивается. А если называть, то прежде всего, конечно, «француженок».

Чернова Тамара Федоровна, наша классная; Альбина Ивановна, которая преподавала технический перевод, и была просто копией Фаины Раневской. Тем же самым голосом, с теми же интонациями она говорила одному из одноклассников на уроке: «Ну вы же просто идиот». А потом курила с ним парнем на черной лестнице папиросы . Ну то есть абсолютно такая киношная, но очень, очень хороший преподаватель. Они все были большие профессионалы и любили язык, и старались и нам привить эту любовь.

И был легендарный совершенно персонаж, человек, которому я тоже очень благодарен — Олег Владимирович Ратник. Клуб любителей фантастики «Летящее крыло», первые видеосалоны — это то, что мы и тогда о нем знали. А еще он главный специалист по всей самарской и жигулевской мистике. Об этом я узнал много позже, но не удивился. А в 26-й Олег Владимирович преподавал историю, и это было нечто. Он поднимал такие пласты! Ну тогда и информационное поле в стране было насыщено вещами, которые доперестроечный человек и вообразить не мог. Один «Огонек» 80-х чего стоит.

— Читать тогда было интересней, чем жить. Это правда.

— Помню, Ратник как-то притащил на урок альбом фантастический совершенно. Полное собрание траурных венков на похоронах Ленина. Кстати, и я однажды потряс аудиторию. Учился тогда в 10-м, и где-то раздобыл слайды с альбома Сальвадора Дали. Роскошный американский альбом, и вот эти слайды…Дикая даже по тем временам редкость. Притом что Сальвадор Дали тогда был, пожалуй, самым желанным художником. В официальной литературе его ругали, писали, что это ужасное буржуазное упадничество. Ну то есть сюрреализм был запретнейшим из плодов, а у меня штук восемь слайдов в хорошем качестве. И уже есть какая-то информация, то ли из «Студенческого меридиана» я ее взял, то ли из книжек Кукаркина. И я провожу классный час как раз у Ратника. У меня никогда не было такой заинтересованной аудитории. Чуть ли не вся старшая школа в кабинет набилась. Нет, это было очень веселое время.

— Вне школы как время проводили?

— Был активистом и несколько лет ходил в Городской пионерский штаб, что размещался во Дворце пионеров на улице Куйбышева. Кстати, был во Дворце недавно. И это совершенный такой флешбэк. Зашел в и библиотеку — тот же запах. А компания у нас была прекрасная. И я там и про бардовскую песню узнал, и про Грушинский фестиваль, и пошел в итоге на Городницкого в «Звезду»…. Потом из общественной жизни как-то выпал, а в 9 классе оказался в отделе учащейся молодежи «Волжского комсомольца», и… понеслось. Отдел выпускал газету старшеклассников «Акселерерат». Заведовал отделом Сергей Вениаминович Федоров, вторым человеком в отделе был Сережа Силантьев, Сергей Евгеньевич. А «Комсомолец» тогда был на подъеме. Только-только Муратов уехал в Москву. Очень мощная команда, сейчас уже легендарная. И вот я там время в основном проводил.

-И первый материал?

— Про День дублера. Это был февраль 88-го, я учился в 9 классе и получил приличный по тем временам гонорар. Я был тогда замом секретаря школьного комитета комсомола и тоже вел какой-то урок. Суть же в чем? В том, что в этот день все преподаватели, вся школьная администрация заменяется учениками. В основном старших классов, конечно. Но не только старших, а с класса седьмого, наверное, начиная. Конечно, ученики ко Дню дублера готовятся, и учителя на уроках присутствуют. Но все равно это довольно серьезный такой опыт самоуправления. С одной стороны. А с другой — профориентация, потому что дублерами, как правило, становились те, кто видел себя в дальнейшем в педагогике. В Советском Союзе вообще была очень мощная система селекции кадровой. Комсомол, школа, все было на это заточено. И эта система показала свою эффективность. Практически никто из тех, кто был тогда комсомольским или каким-то другим активистом, и в нынешней жизни не потерялся. Могу сказать, например, что одним из первых, с кем я познакомился в Самарском РК ВЛКСМ (меня там в комсомол принимали 35 лет назад), был Олег Давыдов.

— Он был вторым секретарем?

— Секретарем по идеологии, да. И в «Акселерате» у нас была чудесная компания. Был Руслан Татаринцев, Олег Чертков, Миша Куренков… И мы немало всякого сделали. «Акселерат» был такой экспериментальной площадкой. И там было много фотопроектов довольно неплохих, каких-то коллажей. И тексты были самые разные вплоть до интервью со священниками, что было тогда внове. Старались, короче. Ну и азарт был. Тираж-то огромный, а жизнь за стенами редакции бурлила. Митинги эти все резонансные. И то, что я попал в «Волжский комсомолец», тоже, конечно, очень важный, образующий, я бы даже сказал, момент.

— Все-таки вы журналист? Не культуролог, не политтехнолог, не пиарщик. Хотя осуществляетесь и в том, и в другом, и в третьем.

-По факту, наверное, да… Я, как бы, слова в предложения складываю. Я, например, довольно много, и не сказать, что совсем плохо, занимался в разные годы рекламой. Кукурузные хлопья «Рузик» знаете? Вот это слово я придумал.

— У истоков рекламы, как я понимаю, стояли? Жутко интересное время было, кстати сказать.

-Да, да. Было очень интересно. Хотя первая реклама — это «Праздник», конечно. Это Виктор Долонько, Миша Фаерман, Вова Лошкарев… Вот они первые самарские рекламщики. Но если говорить уже прям о бизнесе, то это, конечно, агентство «Качалов и Коллеги», в котором я успел поработать.

— Качалов, по-моему, в Москву перебрался?

— Да, Игорь в Москве и до сих пор работает, и успешно. Он отличный маркетолог, серьезный с собственными наработками специалист. А в рекламе, да, было очень интересно, весело и разнообразно на тот момент. И в этом плане у меня, конечно, было ощущение абсолютного узнавания, когда я читал «Generation П». К тому же я еще и работал в Москве в 95-м. И когда о самом Пелевине стали писать, обнаружил, что мы практически одними тропами с ним ходили. По одним «впискам». Ну, может, он немного раньше. А рекламный бизнес и медиа изображены достаточно четко. Ну если отбросить фантастическую составляющую. Хотя в реальности, может, даже и больше было…

— Жесткача?

— Хаоса. Ну и поменьше всех этих красивых вещей — жизнь, она грязнее. А если вспоминать какие-то конкретные истории, даже и не связанные с рекламой, то это абсолютный Пелевин. И такие истории в 90-е происходили ну просто со всеми. «Generation П».

— Рок-музыка. Это же тоже большая часть вашей жизни. И при этом при всем — комсомол. Насколько я знаю рок-тусовку, хотя знаю я ее весьма поверхностно, там как-то не очень, мягко говоря, любили и любят «комсу». У вас у самого не возникало когнитивного диссонанса, когда вы эту среду погрузились?

— Ну, комсомол — это довольно сложное явление. Я, например, в старших классах был членом бюро райкома, но это не мешало мне с моим другом Стасом летом 88-го ходить на заседания Народного фронта, которые проводил Марк Солонин. На тот момент это была почти подпольная сходка. Вот эти вот дома возле Иверского монастыря, они все снесены сейчас, а тогда были. И в одном из этих домов, на какой-то общей кухне, на деревянных скамейках мы и собирались. И он прямо витал, этот заговорщицкий дух.

Хотя ни о каком свержении социализма речи не шло. Напротив. Речь шла о возвращении к истинному, как нам казалось, социализму, к ленинском принципам. Я тогда интересовался работами Бухарина, читал «Юманите» и был убежденным просто еврокоммунистом. Многие в то время увлекались левацкими вещами, гошизмом. Коммунистическая партия во Франции была тогда очень сильна, но совсем не похожа на нашу компартию. В той же «Юманите» можно было прочесть пр Мадонну, Eurythmics, про панк…Про Тарковского там писали. Про Андрея Дмитриевича Сахарова.

А в коммунистическом журнале «Revolution» я обнаружил колумниста Eduard Limonov. Я Лимонова впервые прочел во французском журнале! Не помню о чем была колонка, но вот это — Eduard Limonov резануло просто. Нет, у меня не было никакого диссонанса. Картина мира очень даже складывалась. А комсомол для меня был как бы допустимой формой религиозности. Да и все вокруг считали, что социализм в общем-то хорошая штука, только его нужно немножечко подправить. И мы примерно знали, куда в этом смысле надо двигаться.

— И куда?

— В сторону Польши, ГДР, Венгрии, Югославии…У меня была югославская пластинка Игги Попа, понимаете? И ясно было, что раз Югославия Игги выпускает, ну, значит, правильная страна, и ее социализм нас устраивает. Поэтому и комсомолец, и рокер. Да и с рокерами все было не так просто. Я, например, не был сторонником вот этого старого хард-рокового закваса 70-х. Я считал его устаревшим, считал, что нужно играть панк, пост-панк. И не я один так считал.

И это потом проявилось в фестивалях, которые мы начали организовывать. И мы это делали, не противопоставляя себя не комсомолу, а при помощи комсомола. Когда Татаринцев стал «Самый плохой» затевать, он первым делом пошел в обком комсомола. И это было естественно. «Хорошо, ребята, что вы пришли», — сказали в обкоме и направили к прекрасному человеку по фамилии Немтышкин, который занимался тогда Домом молодежи.

— Начиналась новая Самара?

— Да никакой новой Самары никогда не начиналось! Единственное глобальное изменение, которое с нашим городом произошло — это возникновение здесь Куйбышева. И все, что было дальше, это влияние Куйбышева на Самару: взаимодействие Куйбышева и Самары в культурных и исторических условиях. А Самара как была, так и есть прекрасный, как мне один француз говорил, европейский город на 150 тысяч. И здесь, конечно, есть своя идентичность. Просто она деформирована Куйбышевом. Но она очень яркая, очень мощная, и она сохраняется.

— Поскольку разговор будет опубликован в газете, стержневой темой которой является искусство, а вы человек, который как раз и занимается тем, что продвигает самарское искусство, то я не могу не попросить вас назвать хотя бы несколько имен из этой области. Особенно, на ваш взгляд, важных для Самары.

— Я сейчас работаю в Государственной Третьяковской галерее, в самарском филиале, поэтому назову только художников. И прежде всего, и с большим удовольствием Константина Горбатова. Это наш недооцененный гений. Он родом из Ставрополя, ученик Бурова, с 20-х годов жил в Германии. Я рассказывал о нем в «Самарской газете». Человек, который писал ту самую сказочную фантастическую Русь, очень нами любимую. И он писал ее в Берлине, в годы войны, в нескольких километрах от рейхсканцелярии. И дожил до Победы!

Конечно же, Василий Ефанов. Тоже, считаю, должен быть нами открыт заново, потому что он автор нескольких совершенно хрестоматийных полотен соцреализма.

К соцреализму мы можем как угодно относиться. Но когда мы говорим: «соцреализм в живописи», то представляем себе картину Ефанова «Незабываемая встреча». Или его же картину «У постели больного Максима Горького». Ефанов — самарец. На Ленинской, по-моему, родился. И здесь же учился. То есть это люди, которые отсюда уехали, если не сформировавшимися мастерами, то по крайней мере юношами, понимающими, чего хотят. Куда и зачем едут.

А из «современных» я бы назвал Андрея Сяйлева и Владимира Логутова. И потому, что художники очень хорошие, ну и просто я к ним лично очень хорошо отношусь, давно их знаю, общаюсь с ними. И это опять же люди, которые городом нашим должны быть оценены больше, чем они оценены сейчас.

А вообще в Самаре очень много хороших художников. Разных поколений, самых разных стилей и направлений. Долго можно перечислять. И тут мы с Виктором Викторовичем Долонько практически параллельно идем. И, скажем, материал о Подбельском у нас с разницей в неделю вышел. Абсолютно случайно. Но это-то как раз и показывает, что есть интерес к тому, чтобы восстановить связь времен.

Того же Попова взять. Герой авангарда, который здесь занимался становлением ВХУТЕМАСа, потом — АХРРа, признан был как классик соцреализма, а в 50-е годы в преклонном уже возрасте стал успешным художником рекламы. И вот это все сказочное продуктовое изобилие советское в поп-арте, гиперреализме — это все Николай Попов. Самарский художник.

Но про него нет статьи в Википедии. Вот уровень нашего об этом знания, нашего понимания, представления, просвещения и всего остального. Собирание имен должно быть целенаправленным, тогда оно будет хотя бы небесполезным. Тогда мы будем понимать, кто у нас за спиной.

Мне как-то Саша Астров сказал… Мы с ним разговаривали про то, что надо бы издать наши группы самарские 80-х, 90-х годов. А почему их надо издать? Они не ведь невеликие, честно говоря. Да, мы знаем этих людей и, слушая их музыку, возможно, всплакнем на каком-то месте, потому что вспомним что-то из своей молодости. Но объективно это не шедевры. Зачем же издавать? И Астров прекрасно сказал: «Чтобы следующие поколения могли встать на чьи-то плечи».

Чтобы она наконец-то установилась, эта связь времен, понимаете? Чтобы молодые могли сказать: мы не на пустое место пришли.

А у нас сейчас каждое поколение художников (Илья Саморуков на эту тему постоянно угнетается), начинает как бы с нуля. Нет, конечно, это прекрасно — молодость, дерзость. Так и должно быть. Но когда все в одной колее, возникает ощущение, что… Вот эти истории, которые Долонько рассказывает про свои 70-е, они чрезвычайно похожи на мои истории из 90-х и на истории, что рассказывают мне ребята, которым сейчас нет тридцати.

Ну, блин! Ну, может, уже хватит идти след в след? Может, надо уже как-то из этого заколдованного круга выйти?… Хотя, может, и нельзя. Может, это и есть то, что называется личный духовный опыт?

Вопросы задавала Светлана Внукова

Опубликовано «Свежая газета. Культура», 21.05.2020 г.

фото: Александр Бердин-Лазурский специально для «Свежая газета. Культура».

Всё-таки корректор не навредил бы.

> Отдел выпускал газету старшеклассников «Акселерерат».

И таких оплошностей десятки…

* * *

И собеседнику, и журналисту, — большое спасибо за воспоминания.

Особенно тронуло примечание насчёт лодок на каждом шагу, такого ещё никто не поминал. А было.